早在1969年,有人就将动物园看成了城市生活焦躁症的产物和象征:过度拥挤、焦虑、侵略冲动和精神扭曲是两者的共同特征。城市就像人类动物园,而动物园则是现代城市的翻版。

世界华人周刊特约撰稿:唐僧牛仔

全文3384字,读完大约5分钟

中国小伙何超拍了部9分钟的纪录片《黑象》,揭露了泰国等东南亚国家大象旅游背后,令人发指的黑幕。

而这些被用“精神折磨”残忍驯服的大象,只是野生动物“悲惨世界”的冰山一角。在世界各地的动物园里,还囚禁着无数的猛兽。笼子里的困兽看似无比慵懒,以至于让人有种它们已经成为宠物的错觉。

-

纪录片《黑象》海报

我们看到不停摇头摆弄着长鼻子的大象,只会觉得它萌态可掬,殊不知在动物研究学者眼中,这是它们患上了精神病的一种表现。虽然我们无法否认动物园对野生动物研究保护方面起到的作用,但是在动物园里看似饮食无忧的动物,真的就比在野外天天为觅食奔劳,甚至因此而丧命的动物更幸福?

动物园从哪来?王公贵族的另类收藏癖

动物和人类相爱相杀的历史,从人类诞生那天就从没停止。把野生动物关进园子里观赏玩乐,或者单纯就是满足自己的收藏癖好而已。从今天往上追溯3000多年,就能看得到影子。《诗经·大雅》里有一首《灵台》,里面就描述了周文王和他的“动物园”。

-

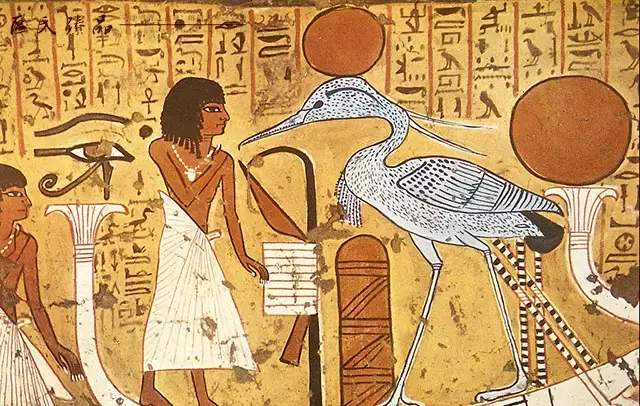

古埃及壁画里的动物

大约在公元前1500年,埃及法老苏谟士三世也有自己的动物收藏。远征队到处为他收集野生动物,运回了包括猴子、猎豹和长颈鹿,还有许多当时不知道怎么称呼的动物。

在印度,王公诸侯为战争和狩猎而驯养大象、狮子、老虎,同样是一种古老的传统。波斯国王也是同样,在巴比伦,无论是在独立时期还是被奴役时期,都有座皇家园林里一直养着各种各样的动物。

-

亚述圣殿遗址的墙壁还残留着狮子、大象的雕刻

古罗马最富有的公民喜欢饲养奇异鸟类,这也是一种地位的象征。在罗马帝国时期,圆形竞技场中的表演,激发了罗马人对“猛兽”的兴趣。据说当年角斗场开幕时,共用5000头狮子、老虎等猛兽和由3000名奴隶、俘虏、罪犯及受宗教迫害的基督教徒组成的角斗士,持续进行了100天的表演。

-

古罗马斗兽场复原图

当然,也并不是所有的收藏者都不关心动物的福利。马其顿的统治者亚历山大大帝,他的军队从世界各地给他带回来大象、熊、猴子等各种各样的动物。虽然大帝十分严厉,但据说对他豢养的动物却非常体贴。

正因为亚历山大大帝的支持,他的老师亚里士多德,在雅典创办了吕克昂学园并创立了自己的学派。学园里有当时一流的动植物园,老师和学生在花园里边散步边讨论问题,这个学派也因此得名为“逍遥派”。亚里士多德在这里至少对50多种动物进行了解剖研究,成了详细叙述很多动物生活史的第一人。虽然他可能是世界上第一个研究动物行为学的人,不过他所做的一切,只是因为好奇罢了。

-

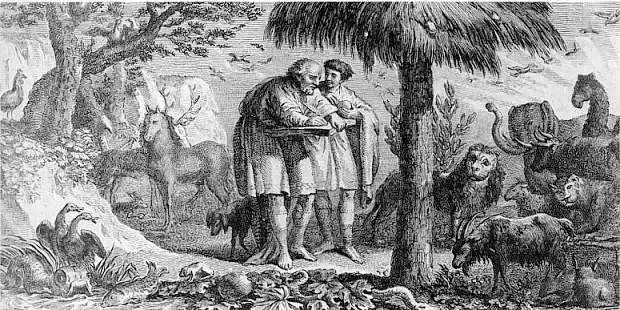

亚里士多德在学园中观察动物

以科学的名义 被囚禁的活“标本”

在此后的许多年里,动物园仍然只是王公贵族们炫耀自己权力和所谓贵族修养的地方。在欧洲,许多贵族的盾形徽章上有动物图案,他们也喜欢养上一只徽章上的动物,比如说狮子、熊或者狼。特别是在俄国、波兰和瑞典,饲养熊被视为代表它们主人不可一世的象征。

-

欧洲贵族的家族纹章里,许多都有动物的图案,而贵族们也喜欢养代表自己家族的动物

18世纪末的法国大革命中,国王、贵族被打倒了,各地原本属于国王的动物也被统一安置到巴黎植物园(内设动物园)中。因为法国人觉得它们有科学价值,应该保留下来进行科学研究。现代意义上动物园的概念开始萌芽。

不过,公众的兴趣始终左右着动物园的宗旨。虽然信誓旦旦地高喊科学口号,但19世纪大多数动物园的主要功能,只是休闲娱乐。

因此,让游客满意是重中之重。譬如,巴黎植物园所修建的建筑更注重的是外观而非科学价值,狭小的兽栏和兽笼威胁着动物的健康,但它们能确保游客清晰地看到动物。

动物园园长们在动物展示上煞费苦心。在1856年的布鲁塞尔,一本游园指南鼓吹说水獭园四周的“铁网薄得几乎看不见”,就好像这是一件多么美妙的新鲜事。在这一趋势下,动物园的动物越来越像活模型,动物展厅也透出了一股美术博物馆的味道。

19世纪后半叶动物园的建筑标准,没有一条有利于改善动物的生活条件。使用石头或水泥地板是为了方便饲养员打扫,但动物挖掘、掩埋、在尘土中打滚的本能行为却被大大限制。

动物园中伤害动物的事件也层出不穷。一位动物园主管在20世纪初写下的一份记录或许可以解释动物虐待的心理背景:

在一整天内,喧闹而又麻烦的庞大人群不断前拥后挤地在兽笼前走过。如果这些动物之中有任何一只是自由活动的,就算远远看到它,这些人也会被吓死。因此他们乐于看到动物被限制、被羞辱、被贬低。正因为他们害怕动物,他们才会通过嘲弄动物、大声呵斥动物和猛拽动物的锁链来报复,而饲养员的规劝总会遭到一句不可理喻的反驳:“我已经付钱了!”

逛动物园像是看电视节目

即便如今的动物园早已从单纯的观赏变成了研究动物的场所,进入20世纪以来,关于动物园是否应该存在的争论,一直都没有停止过。

今天,动物园依然门庭若市,而决定是否光顾动物园的往往是儿童。1928~1932年间在欧洲大获成功的迪士尼,让儿童与动物更加亲密无间,动物开始统治儿童的想象力。

-

迪士尼的许多作品,影响着孩子们对动物的认识

父母带着孩子游览动物园,有时候是对优异学习成绩的奖励,有时候是为了帮助孩子完成功课。不过,1985年一项对英国摄政王公园的研究发现,游客在猴笼前的平均观赏时间仅为46秒,在设有100个兽笼的动物馆中也只会停留32分钟。这跟“欣赏”电视节目或者博物馆艺术品的速度差不多,完全谈不上细致观察。

-

孩子去动物园的主要目的,并非去接受教育或学习知识

更为重要的是,被锁在笼子里的虎狼,它们不再奔跑捕食,而只是懒洋洋地卧着或是在笼子里来回走动,在这种地方,孩子确实看到了真正的动物,但他们也体会到了绝望和退化,他们或许不知道在大自然中,野生动物可完全不是这副模样。而近期的研究也已经证实,接受教育并不是人们去动物园的主要动机。

动物园就像现代城市生活的投影

随着对野生动物和动物园的了解,人们对动物的理解也在变化。许多囚养动物会患上精神病早已不是秘密。

去年,有媒体报道,日本名古屋港水族馆的宽吻海豚露露新生了个宝宝,没想到才过4天,水族馆官方网站便宣布了小海豚死亡的消息。研究人员指出,为了让孩子不用像自己一样,一辈子关在小小的水槽里日复一日地取悦观众,露露选择杀死了自己的宝宝。

-

日本名古屋港水族馆的宽吻海豚(资料图)

有人早在1969年就将动物园看成了城市生活焦躁症的产物和象征:过度拥挤、焦虑、侵略冲动和精神扭曲是两者的共同特征。城市就像人类动物园,而动物园则是现代城市的翻版。

大自然才是动物真正的家

在世界各地,动物园协会纷纷制订自己的濒危物种保护计划,以至于野生动物保护本质上已经被看成了囚养工程。甚至有人认为,一个物种在短期内所受到的威胁越大,就应该囚养越多的该种动物,越快地将它们从野生环境中“拯救”出来。

但这看似是关怀的将它们移出野生世界,显然有导致它彻底灭绝的风险。失去了赖以生存的野外环境,囚养动物无法逃脱本能退化的命运。

2014年,四川救治了一只遭受猛兽攻击受伤的野生大熊猫。原本野生动物保护的原则是不干预自然规律,对于野生动物之间的猎杀打斗不做干预,对于自然原因造成的伤病也是不做救治的,但是对于濒危和极度濒危的大型动物可以例外。

-

2014年,被救助的疑似遭受数只黄喉貂围攻受伤的野生大熊猫

很多人认为大熊猫濒危的原因是繁殖能力差、适应力差,只会卖萌的大熊猫是靠人类保护才得以继续繁衍。这误解也太深了。大熊猫的繁殖能力确实很差,但其实完全能保证大熊猫的繁衍。从地球第四纪冰期降临时,大熊猫为了生存,主动放弃了食物链顶端的地位,改变习性靠竹子为生,成为自然进化的胜利者。

为什么大熊猫现在又成了濒临灭绝的物种呢?工业文明以来,人类不断扩张自己的领地,原始森林被砍伐,野生大熊猫的生存空间被不断挤压,大量人为干扰降低了他们的繁殖成功率。其实,这些才是导致大熊猫越来越稀少的真正原因。

-

自然栖息地被人类蚕食才是导致大熊猫濒危的重要原因

所以保护大熊猫的根本在于保护他们生存的栖息地。这种以保护栖息地和野外种群为主的保护方式称之为就地保护,而这才应是野生动物保护的主要手段。

这不禁让我想起,在纪录片《我们诞生在中国》里,镜头最后扫过那只为了觅食受伤最后死去的雪豹“达娃”,她的两只幼崽无助地站在风雪中。我不知道该为自然界的生存法则感伤,还是该为进入“动物园”接受庇护的这两只小雪豹而庆幸。

-

纪录片《我们诞生在中国》中的雪豹“达娃”和它的孩子

-

.jpg) 微信扫描识别二维码

微信扫描识别二维码

关注世界华人周刊微信公众号(wcweekly)可及时收到更多更新鲜的好文章

我要评论

评论列表