这位日本导演用镜头记录下的南京,凭什么能成为日本的“防疫教材”?

最近这几天,中国不断传来好消息!

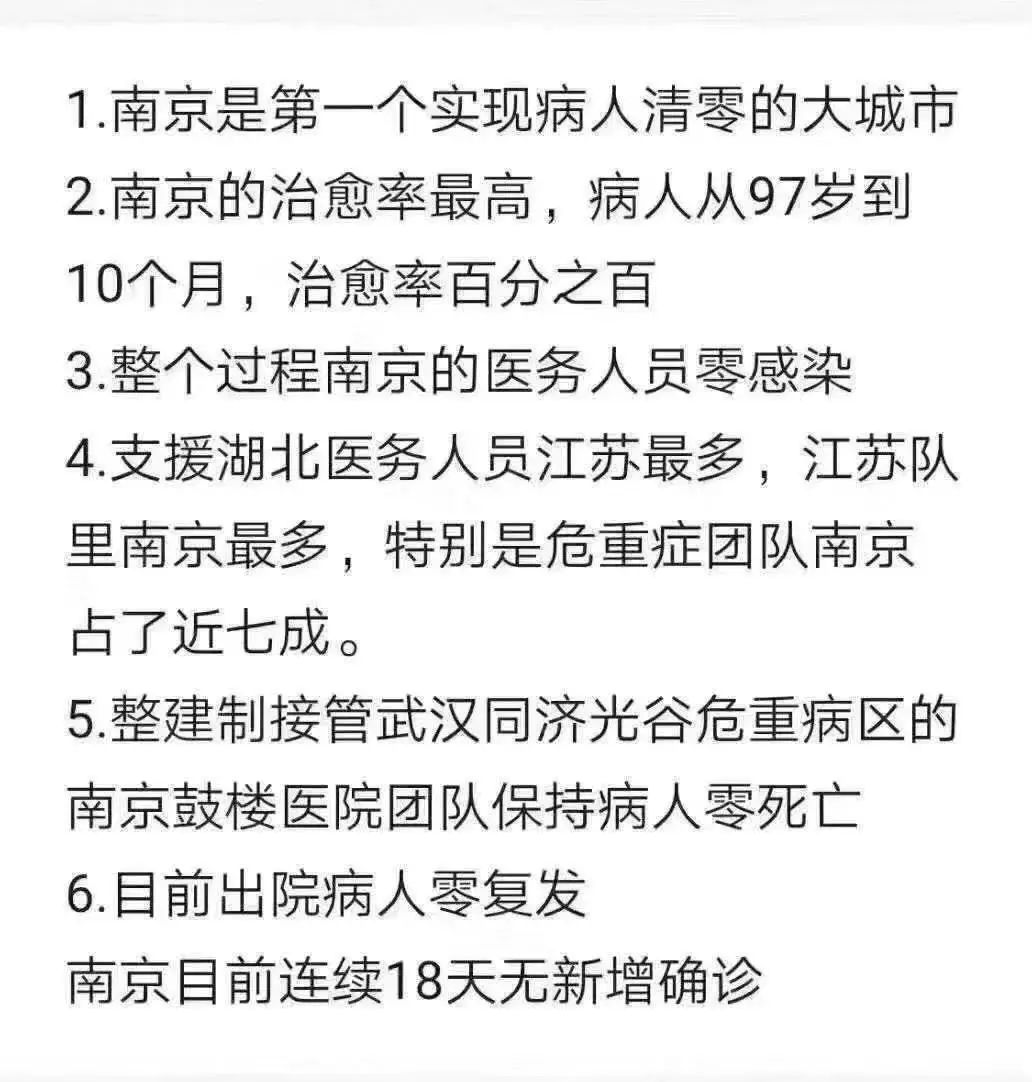

尤其是南京,已经连续20天无新增病例了!

3月8号当天,随着最后一例新冠肺炎确诊患者治愈出院,南京93名确诊患者全部出院。

治愈率高达100%!

医护人员0感染!

这样的成绩令人振奋!

有人这样评论道:面积倒数第二小的省会派出了最多的人数,大本营100%治愈,医护0感染,给他们点赞!

不得不说,这样的南京,可真硬核!

截至发稿前(3月10日),除中国外,全球累计报告33341例确诊病例,与我们一衣带水的邻邦日本,已经确诊了533例病例。

▲ 图源:今日头条

可以说,这场疫情早已从“中国抗疫”升级到了“全球抗疫”。

遗憾的是,很多国家的人,还没有建立起关于疫情防控的意识。

该出门出门,该聚会聚会,很多人甚至举着横幅要自由。

前几天,他拍摄的关于南京抗击疫情的短片,讲述了南京连续多日零感染背后的故事,在日本国内爆了。

他说,希望用这则短片提醒日本人,疫情远没有那么简单,他想让更多日本人从中国的措施中得到经验,加强个人防护。

今年2月中旬,定居中国的竹内亮结束在日本的出差,返回南京。

他说,自己下了飞机后,在小区门口被门卫拦住了,门卫跟他确认:

“如果你要进入社区,请必须在家隔离两周,可以做到吗?”

得到了肯定的答复,体温检测合格后,他才顺利进入小区。

从那个时候开始,甚至之前很长一段时期,南京市都要求,不论国内外,只要是从外地返回南京市的人员,都必须遵循“隔离14天”的规定。

不光是隔离者,和隔离者共同居住的人员,也要一起隔离。

有人说,对很多独自在南京工作的外地人来说,隔离14天不能出门,生活存在很多问题。

为了解决这个问题,南京市很多小区居委会和志愿者们,主动帮隔离期间的居民购买食材,再送到家门口,实现无接触式购物。

这样的做法,不仅可以确保更多市民的安全,也能让处于隔离期的人自觉配合这一政策。

竹内亮就是这样,全家隔离14天无异常后,这才开始外出活动。

先前热热闹闹的餐馆门口,如今立着一块牌子:“疫情期间,谢绝堂食”。

平时拥挤到找不到座位的快餐店,如今放眼望去,一个人都没有。

工作人员将点餐窗口挪到了屋外,扫码点餐支付后,可以拿到一个号码,凭号无接触到店取餐。

包装外还附带了一张放心卡,上面写着生产人员和呈递员的姓名和体温信息。

有防控疫情、文明实践的“苏六条”,有明星们戴着口罩,做示范的图片。

大部分人都自觉响应号召,不出门就是不添乱,将自己的活动范围局限在室内。

这是拥有着850万人口的南京市,这是江苏的省会,这是中国经济发展迅速的城市之一。

外出坐车,出租车公司早就用厚厚的塑料,将司机和乘客隔离开来。

车内还专门准备了消毒液,保证每两个小时对车内进行消毒。

这样做,可以确保将每个人的乘车地点、乘车时间、乘坐车厢记录在案。

每进入一个小区,都会有工作人员站在门口,测量每一位进入者的体温。

在南京,如果公司想要复工,得提前准备好口罩、护目镜、一次性手套等防护用品。

该做的宣传也得到位,物业、社区准备了很多宣传册,连最简单的洗手,都要做成图片发给员工。

还得每天登记员工们的活动轨迹,出门买个菜,经过哪个水果店,都得详细记录下来。

疫情当前,正是这些平时我们注意不到的人群,坚守在自己的岗位上发光发热,构筑成了保护我们生命安全的一道防线。

你可能没注意,在竹内亮的视频里,有一个新的功能:疫情地图。

红色代表14天内有感染,黄色代表14~28天内有感染。

这是为了便于市民掌握身边的肺炎确诊病例,紧急在地图里添加的。

虽然疫情当前,可孩子们的课却不能停,尤其是初三、高三,面临着巨大升学压力的孩子们。

其实不光是竹内亮在视频中呈现的这些场景,这几天,我还看到了很多跟南京有关的新闻。

他们要确保每一位从飞机上下来的旅客,体温都是正常的。

客流量多的时候,他们曾创下了8小时给1万人次测体温,平均1分钟测20人次体温的纪录。

你也许会觉得,不过就是测个体温,也没什么技术含量。

但就是这样看似简单的工作,守住了南京外来人口的这道防线。

他们说得没错,疫情期间,南京的社区里经常有民警来回巡逻,每天地毯式地对住户信息进行监管式排查。

看着警察频繁出现在小区里,有过作案史的犯罪嫌疑人承受不住心理压力,内心极度恐慌,重压之下,只得主动投案自首。

巡逻一个多月,他们没想到会有这样的“意外收获”,但恪尽职守这四个字,已经贯穿在他们工作的每一天里。

一些人兢兢业业地守住大门,一些人拼尽全力维护秩序。

正是因为这群工作人员的付出,南京,这座人口密度极高的城市,才得以井然有序地运转。

有日本人给他发私信说:“我在电视上看到你了,我的防护意识要变强”。

他曾经说,希望这则视频能提高日本人的自我防护意识,很幸运的是,他做到了。

视频引发巨大反响后,有人在他的微博下留言:为什么是南京?

但也有人反问道:为什么不是南京?

评论区中很多人都在说,想抄抄南京人的作业,看看他们是怎样把握住疫情关键期的。

其实,除了我们如今看到的积极措施外,南京,早在这次疫情还没爆发时,就未雨绸缪了。

5年前,南京建了一座医院:南京市公共卫生医疗中心, 总建筑面积达到11万平方米, 拥有约900张床位。

这座医院,被誉为南京“火神山”,是非典疫情后,南京政府就做好的布局。

疫情刚一发生,南京就将所有确诊的新冠肺炎确诊患者,安置在这里。

第一时间做到了有效隔离。

居安思危,则有备无患。

南京爆发疫情后,南京第一时间做好了外来人口隔离措施。

有专门的酒店入住,有专人帮忙测体温,隔离环境干净有序。

在别的城市都在“严防”武汉人时,南京市委领导却说:“我们要防范的是新冠病毒,不是武汉人!”

在意大利还在鼓励健康人不戴口罩时,南京已经将戴口罩作为一种常识,科普给每一个市民。

▲ 意大利街头

在德国还在搞游行,被难民问题烦扰时,南京早已劲往一处使,尽所有努力保证市民安全。

在美国还在宣称,美国人感染新冠肺炎可能极低时,南京早已制定了好几整套防范、治疗措施。

这样团结一致的信念、排除万难的决心,帮助南京遏制住了疫情的继续蔓延。

昨天(3月9日)在网上,有一张图火了。

南京一次又一次创下了记录,传来了一个又一个好消息!

看着每一个喜人的数字,与其说这是一种自上而下的规定,倒不如说,这是我们中国人抗击疫情的信念和决心。

所以才会有不少外国人自愿学习我们的抗疫情措施。

其实不光是日本人,多家美媒也开始分享中国防疫经验,国新办还专门召开新闻发布会,邀请了参与一线救治工作的专家,用英文向外国记者传授经验。

▲ 《纽约时报》刊文《中国竭尽全力抗疫》

看着如今世界疫情不断升级,我们希望中国的防疫经验能帮助到他们,好让疫情早日得到控制。

看着如今的南京,我们也希望,中国能出现更多像南京一样硬核的城市。

我要评论

评论列表