华哥说

“红头阿三”的调侃戏谑背后,既有历史沉淀的厚重,也有现代语境的轻松诙谐。

世界华人周刊专栏作者:何岸

世界以痛吻我,我则报之以歌

全文2638字,读完大约4分钟

中国人习惯把印度人戏称为“阿三”,这一“十里洋场”时期的吴语软语充满了半殖民地半封建社会的历史痕迹。

时至今日,中国人对于印度人依然以“阿三”呼之,对于来华印度人依然定位为“红头阿三”的门童。

印度阿三经历了怎样的前世今生?当下中国社会的印度人又是怎样的生存状态?

· 01 ·

上海滩的“红头阿三”

在上海话中与“三”相关的词汇,如阿三、八三、瘪三、十三点、猪头三等,多为贬义词。

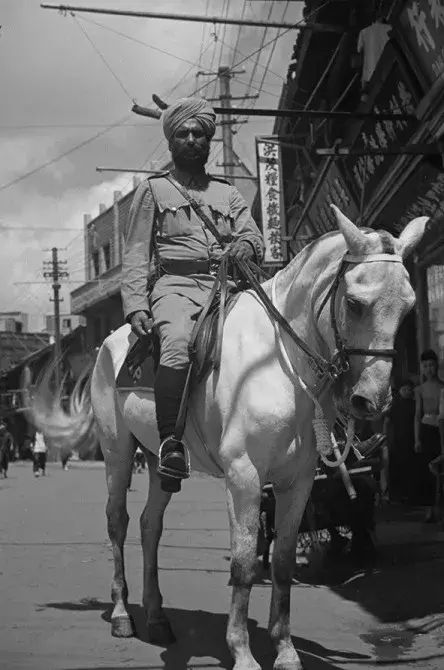

印度曾是英国的殖民地,因此有许多印度人为当时的英国政府工作。在当年的上海英租界中,经常会有从印度调来的警察、公务员,负责一些杂事。这些印度人是英国人的忠实“爪牙”,整天警棍乱舞,因此上海人便蔑称其为“阿三”。而且英国体系的公务人员长久以来都习惯被称呼为SIR,上海人又一向习惯在单音节的单字前面添加一个“阿”字。所以上海人叫着叫着,就把阿Sir叫成了阿三。此外,当时的印度籍巡捕所着制服,臂章上有三条横的标记。上海老百姓俗称“三道头”。着此类服装多为印度籍人士,加之其职业是为外籍殖民者充当爪牙,故时人蔑称之为“红头阿三”。

上海公共租界巡捕房印度骑警,1920年

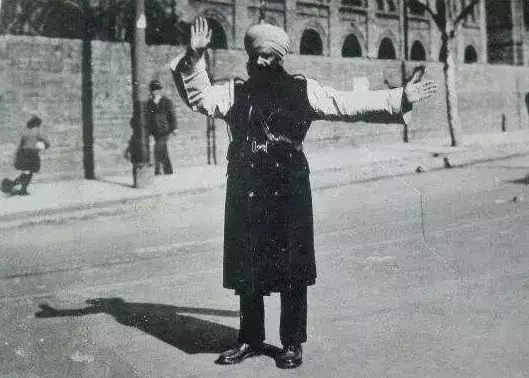

后来,上海人发现并不是每一个印度人都是缠着红巾的锡克教徒,印度还有很多不缠红头巾的其它宗教人民。所以上海人索性就把“红头阿三”改成了“印度阿三”, 当时上海滩的殖民者利用“红头阿三”为其忠实卖命,发他们的薪金比华捕高一倍,还配给住房,并在当时的戈登路巡捕房内(解放后为江宁路公安分局)建造了一座三层楼印度教堂。

印度籍巡捕的存在随着租界结束而取消。但 “印度阿三”这一称谓却广泛流传开来,泛指代所有的印度人,多含国人嘲弄印度之意。这个不礼貌的浑号就一直沿用至今,几乎华人地区的每一个人都习惯叫印度人为“印度阿三”。

上海公共租界印度巡捕在指挥交通

· 02 ·

当代印度门童的“中国梦”

31岁的阿图尔·库玛尔来自靠近新德里的北方邦的阿姆罗哈,一个相对干净、优美的小城。家乡有他年迈的母亲、新婚的妻子,还有3个姐妹、2个弟弟。

库马尔全家福

库玛尔在新德里就读的大学专业是会计和酒店管理,毕业之后就在国外从事酒店业。因为工作性质的关系,他除了走遍印度各地,在香港、尼泊尔、马来西亚、新加坡等地从事酒店餐饮工作。在来北京工作之前,库玛尔在新加坡一家名为Haldhi印度餐厅工作了两年,新加坡也是他认为最国际化、气候最适宜的工作环境,那边大量的印度裔移民也令他感到亲切。之所以离开新加坡的餐厅,主要是因为他的母亲突发心脏病,他急需返回印度照料母亲,导致他意外失去了这份较为理想的工作。

库玛尔

母亲的身体状况有所好转之后,他在德里的经理人帮他联系到了北京的工作机会:在五星级酒店干Bellman(接待员)的工作。在印度,Bellman负责将贵宾从大厅一直引领到客房,并安排客人的起居。但到了北京之后,库玛尔才发现等待他的不是Bellman而是Doorman的职务,中国的五星酒店只需要一个印度面孔的门童,就是我们常言的“红头阿三”。

库玛尔妻子新娘妆

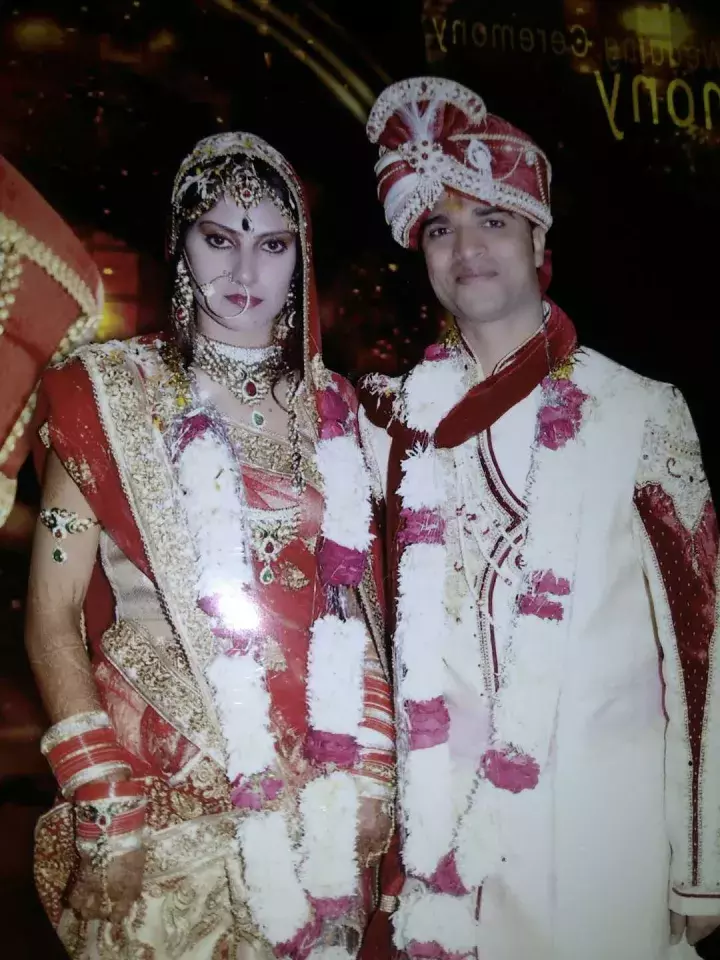

库玛尔与妻子的新婚照

北京昂贵的生活成本、4500元的月薪以及并不匹配的工作性质,令库玛尔对于现状感到很不满。他在业余利用手机APP学习中文和西班牙语,以便未来拓展自己的职业选择范围。说到未来的规划,他打算和新婚的妻子安努拉德继续为家庭打拼。安努拉德现在是家乡阿姆罗哈的一名英语教师,他们是通过朋友介绍相识的,她正在准备考“TESOL英语教师资格证书”。如果通过考试,她可以来北京担任外籍教师,他们夫妇也可以团聚。

库玛尔夫妇与亲友婚礼现场

库玛尔妻子为丈夫进行点灯仪式

库玛尔的母亲目前尚未完全康复,他所在的五星酒店隔壁就有一家他所了解的“全亚洲最好的心脏病医院”,他最大的心愿是能够攒够足够的费用,把母亲带到北京接受治疗。此外,库玛尔还有两个在读的弟弟,作为长兄,他有赡养和承担他们婚礼的家庭职责。这对于一个传统印度家庭的壮劳力是天经地义的,对于一个酒店门童而言,他的“中国梦”是如此实际而又沉重。

库玛尔、妻子与亲友

库玛尔妻子与众姊妹合影

说到北京,库玛尔觉得这是新加坡之外另一个他喜欢的城市。他最喜欢的中国食物是各种粥和汤,因为那和他故乡的食物——北印的各种糊糊实在有点类似,而且也很健康。北京能够实现他的“中国梦”吗?

库玛尔

· 03 ·

在华打拼的当代印度人

在中国生活和工作着4.5万印度人,他们主要集中在北上广以及浙江义乌,其中北京有一两千人。在印度驻沪总领馆注册的印度人约有5000人,很多人是跨国公司或大型机构派驻上海的工作人员和高管。广州和义乌的印度商人较多。其中,在义乌外商中印度客商是最大的群体。

生活在中国的印度人,时常愿意把两个大国放到一起对比。北京泰姬楼印度餐厅总经理麦赫诺·帕斯塔卡亚来中国24年了,1997年他娶了中国妻子,1998年在北京国贸开了第一家印度餐厅。餐厅很受欢迎,吸引了很多社会名流。短短几年内,他又开了两家分店。生意走上正轨,让帕斯塔卡亚更热衷于传播印度文化,他说:“很多中国人对瑜伽的印象就是减肥美体,其实它更强调呼吸冥想,是用来修身养性的。我希望能尽一己之力,让更多中国人了解印度。”

麦赫诺·帕斯塔卡亚和他的中国妻子

在华的印度人不得不面对的是,印度国内有关自己的经济发展和中国相比的评论。对于那些亲历中国发展的印度人而言,“我们已经输了并且还在继续输。我们要根据国家的真正情况,不要说大话。不要被我们激烈的民族主义影响。事实上,我们成功甚少。我们每天都在为愚蠢的事情争吵。”

对于在中国的生活,他们得益于高速发展的中国经济和安全舒适的社会生活。面对北京的变化,帕斯塔卡亚侃侃而谈:“那时刚修完的二环路、三环路没过多久就又拥堵了。以后北京有七环也不奇怪。”对于北京的雾霾,他也会抱怨,但他觉得“污染和发展有关,哪个国家都一样,印度也有污染”,而且北京近几年已经好多了,几乎没有沙尘暴。

生活在上海的库马尔一家对于跳广场舞的中国大妈印象深刻,已经当上奶奶的丽塔说:“中国老年人比印度老年人更活跃,也更快乐,退休仿佛是他们新生活的开始。”作为素食主义者,丽塔还教会来家的钟点工做印度菜。同样来自印度的怀卡尔则对上海的城市安全感深有感触:“每次遇到新来的印度人,我都会告诉他上海给我们的安全感超过世界很多地方。

在华印度人也会通过他们的在华协会组织、参加印度的传统节庆或公益活动,比如一年一度的印度排灯节公益晚会,或者是为血液中心献血等活动。

从上海滩的红头阿三巡捕,到义务的印度商人、北京的酒店门童,一顶红帽子见证了中印两个大国间的百年沧桑与历史巨变。

“红头阿三”的调侃戏谑背后,既有历史沉淀的厚重,也有现代语境的轻松诙谐。

无论是身处海外的印度酒店业从业者,还是印度普什卡骆驼节上的红帽子,现代印度人也乐于接受外国人眼中的“印度元素”。他们在认同这些元素的同时,也是在努力争取自我被世界认同的价值。

“红头阿三”的故事,或许还将讲述下去。

我要评论

评论列表